Der Stil war Ramuz’ Hauptanliegen. Schriftsteller und Kritiker irrten sich nicht, als sie ihn zu einem Stilisten ersten Rangs erklärten, von Paul Claudel, der von Ramuz’ «parlure» (Sprechstil) sprach, bis zu Louis-Ferdinand Céline, der prophezeite, dass man Ramuz aus diesem Grund noch im Jahr 2000 lesen würde. Ab den 1910er-Jahren entwickelt der Schriftsteller seine eigene Sprache, in der die Mündlichkeit immer mehr Raum gewinnt. Da man ihn regelmässig beschuldigt, schlecht zu schreiben, verteidigt er sich Ende der 1920er-Jahre in Essays, in denen er seine Vorgehensweise erläutert. So unterscheidet er zwei französische Sprachen: Zum einen gibt es die akademische Standardsprache, das schöne Französisch, das man in der Schule lernt, in der Literatur findet und das für ihn die «langue-signe» (Zeichen-Sprache) oder das «français de conserve» (eingemachtes Französisch) bildet. Ihm stellt er eine neue Sprache gegenüber, die er aus dem, was er um sich herum beobachtet, zu schaffen sucht, eine «langue-geste» (Gesten-Sprache) oder ein «français de plein air» (Freiluft-Französisch): nicht in der Kopie, im Pastiche oder in der Karikatur, sondern in der Suche nach einer lebendigen, beweglichen, organischen Sprache.

Ich schrieb eine gesprochene Sprache (oder versuchte sie zu schreiben): die Sprache, die von jenen gesprochen wurde, die mich geboren haben. Ich versuchte, mich einer Gesten-Sprache zu bedienen, die weiterhin die Sprache war, die man in meiner Umgebung sprach, und nicht der Zeichen-Sprache, die in den Büchern stand.

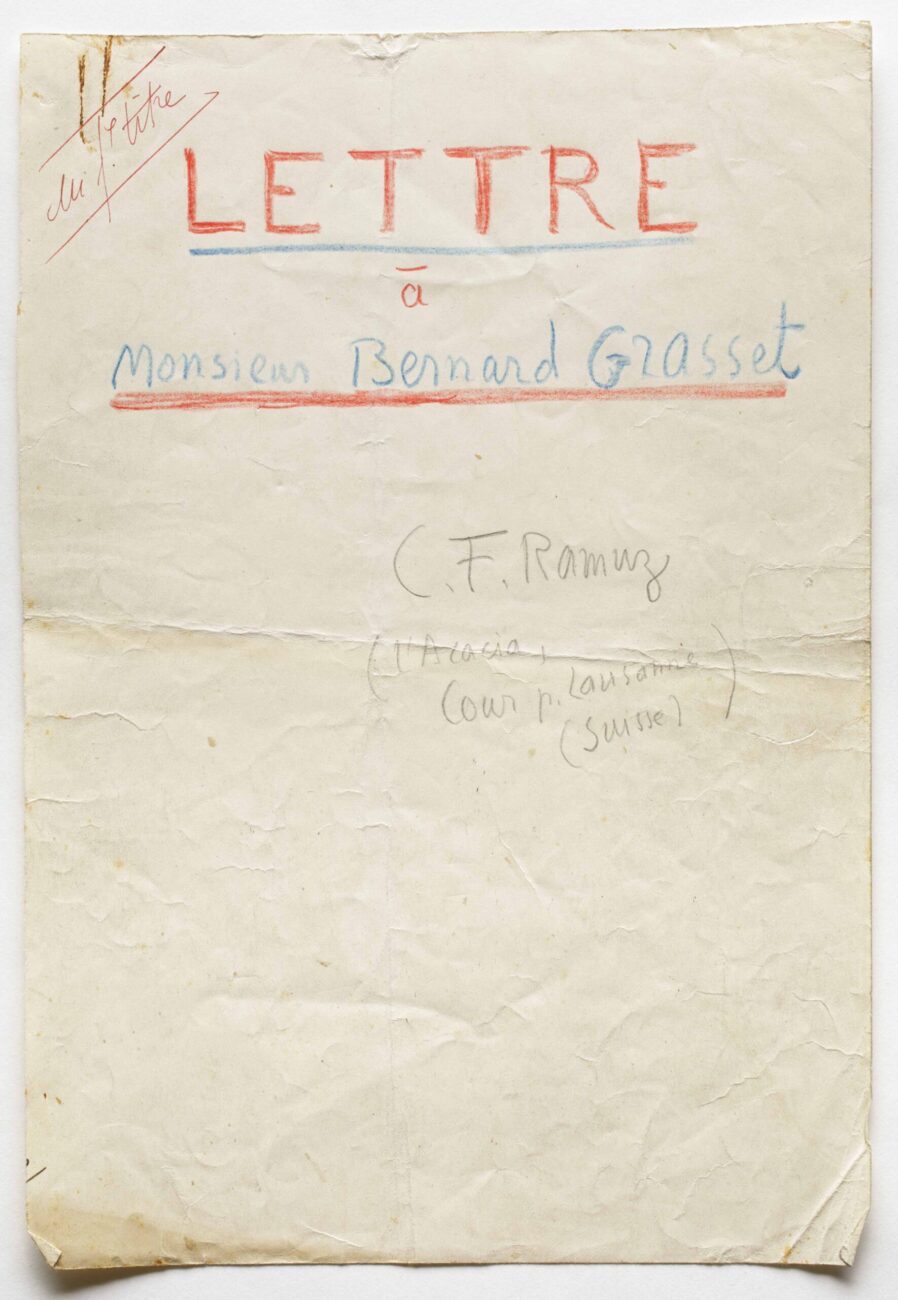

Brief an Bernard Grasset, 1929

Unterschrift

Umschlag des Typoskripts Lettre à Bernard Grasset, um 1929

Collection C. F. Ramuz, BCUL, IS 5905/1/5/267

Reproduktion: Naomi Wenger