Le style est la préoccupation première de Ramuz. Ecrivains et critiques ne se sont pas trompés en déclarant qu’il était un stylisticien de premier plan, de Paul Claudel évoquant sa « parlure » à Louis-Ferdinand Céline prédisant qu’on le lirait encore de ce fait en l’an 2000. Dès les années 1910, Ramuz se construit une langue bien à lui, où l’oralité prend de plus en plus de place. Régulièrement accusé de mal écrire, il s’en défendra dans des essais à la fin des années 1920, où il précise sa démarche. Il y distingue deux langues françaises : la langue académique, standard, la belle langue française, qu’on apprend à l’école et que l’on trouve dans la littérature. Il qualifie celle-ci de « langue-signe » ou de « français de conserve ». Il y oppose une nouvelle langue, qu’il tente de recréer à partir de ce qu’il observe autour de lui, une « langue-geste », un « français de plein air ». Pas dans la copie, dans le pastiche ou la caricature, mais dans la recherche d’une langue vivante, mouvante, organique.

J’ai écrit (j’ai essayé d’écrire) une langue parlée : la langue parlée par ceux dont je suis né. J’ai essayé de me servir d’une langue-geste qui continuât à être celle dont on se servait autour de moi, non de la langue-signe qui était dans les livres.

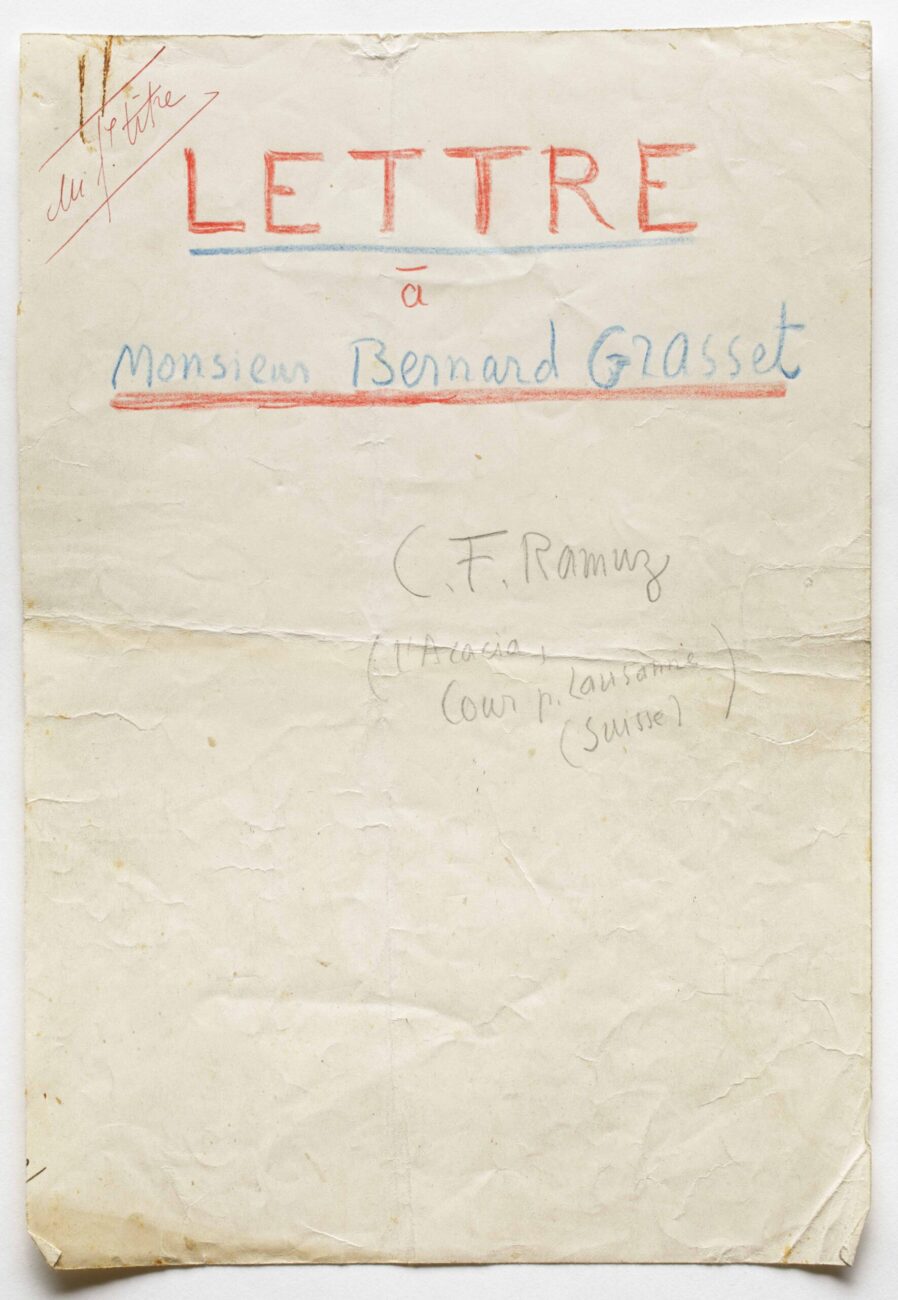

Lettre à Bernard Grasset, 1929

Légende

Couverture du tapuscrit Lettre à Bernard Grasset, vers 1929

Collection C. F. Ramuz, BCUL, IS 5905/1/5/267

Reproduction: Naomi Wenger